“一个人、2000 元、靠 AI 实现复利赚钱”—— 这样的说法听起来像 “低门槛逆袭指南”,但剥开包装会发现,它更像一套 “小成本试错方法论”:有具体路径,也有明确前提;能帮人少走弯路,却替代不了核心的 “个人成长”。

方案的核心逻辑:从 “解决自己的问题” 开始,用 AI 放大价值

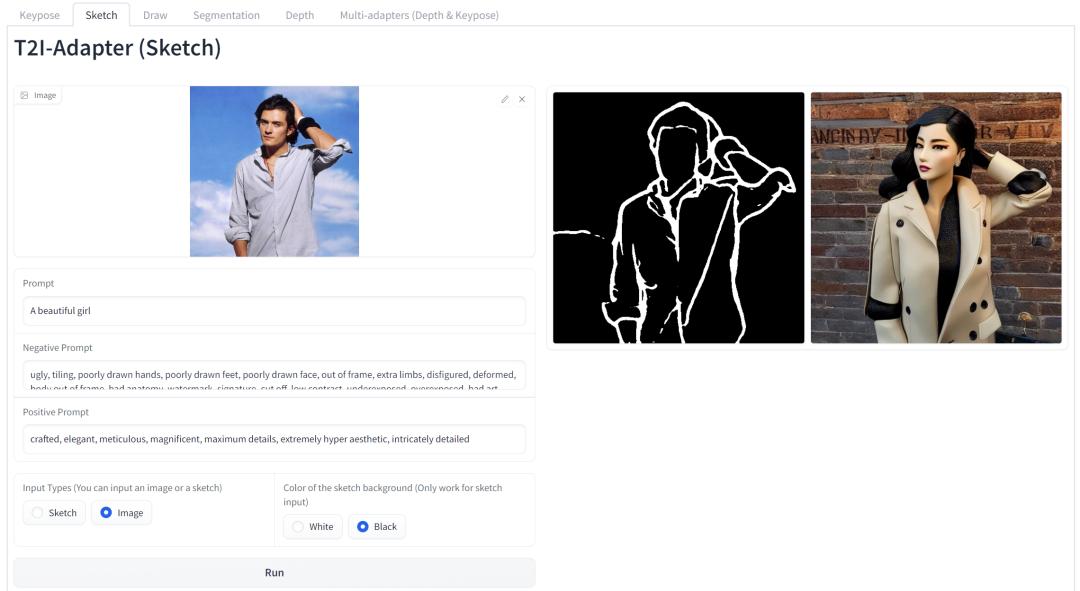

视频里的赚钱方案,本质是 “用 AI 工具将个人经验转化为可复制的产品”,步骤清晰但需要耐心:

- 找需求:从 “自己的麻烦” 里挖

不必盯着宏大的 “市场缺口”,先解决自己每天遇到的具体问题。比如作者因照顾父母需要记录饮食禁忌,就用 AI 生成个性化营养方案;因搭建知识库太繁琐,就开发简易订阅平台。这些需求真实、具体,且容易找到同类人群 —— 毕竟 “你遇到的麻烦,很可能也是别人的痛点”。 - 用 AI:分 “参谋” 和 “开发” 两步走

- 参谋级工具(如 GPT、克劳德):帮你梳理思路,比如 “如何把饮食方案标准化”“订阅平台需要哪些功能”,相当于 “低成本智囊”;

- 开发级工具(如 Coser、Tree 等):将思路落地,生成小程序、表格模板或内容模块,替代部分技术工作,降低开发门槛。

- 攒用户:用 “解决问题的过程” 吸引同类

不用一开始就追求 “爆款产品”,可以先把解决问题的步骤写成文章、拍成视频。比如 “用 AI 做饮食方案时踩过的 3 个坑”“搭建订阅平台的 5 个实用工具”,这些内容能自然吸引有同类需求的人。积累到一定用户后,再将经验打磨成付费产品(如模板、课程、工具包),完成 “从免费到付费” 的过渡。

10 条感悟的本质:成功的 “必要非充分条件”

视频里的 10 条感悟,更像 “做好这件事的前提共识”,而非 “捷径密码”:

- “当你不再怀疑结果时,就不会怀疑自己”—— 本质是 “长期主义的心理建设”,毕竟用 2000 元启动的项目,不可能快速变现,需要相信 “积累的力量”;

- “每天的目标就是精疲力竭”—— 强调 “执行力密度”,AI 能提高效率,但替代不了 “把方案落地的具体动作”(如测试工具、优化产品、回复用户);

- “快速学习 = 重复 100 次 + 模仿前 10%”—— 点出 “新手成长的核心”:AI 能提供参考,但从 “知道” 到 “做到”,必须靠自己反复试错、总结差异;

- “打败永不放弃的人很难,但成为这样的人更容易”—— 直指 “小成本创业的关键”:2000 元能买到工具,却买不到 “遇到挫折不放弃的韧性”。

客观看待:它是 “梯子”,但爬梯子的力气得自己有

这个方案的价值,在于 “降低了试错成本”:用 2000 元替代了传统创业中 “雇人、租场地” 的大额投入,用 AI 工具压缩了 “从想法到产品” 的时间。但它的局限性也很明显:

- 不适合 “想躺赚的人”:视频反复强调 “赚钱是价值的副产品”,如果不愿花时间研究 AI 工具、不愿持续优化产品,2000 元大概率只会变成 “工具订阅费”;

- 核心竞争力仍是 “人”:AI 能生成方案,但判断 “什么方案有价值” 的是你;工具能开发产品,但让产品 “好用、贴心” 的是你的经验;

- 复利效应需要 “时间发酵”:从 “解决自己的问题” 到 “做出付费产品”,再到 “积累稳定用户”,视频里的案例大多经历了半年以上的沉淀,不存在 “快速爆发”。

最后:它更像 “普通人的创业沙盘”

2000 元启动的复利方案,真正的意义不是 “轻松赚钱”,而是提供了一种 “低风险验证自我的方式”:用小成本试错,看自己是否能 “发现需求、解决问题、持续迭代”。

如果能做到这些,哪怕最后没做成 “爆款产品”,也能收获 “用 AI 提效的能力”“对用户需求的敏感度”—— 这些才是更实在的 “复利”。毕竟,赚钱的核心永远是 “你能为别人创造多少价值”,AI 只是放大这个价值的工具,而非替代品。

zfuye.org

zfuye.org